Решил что нехорошо заставлять Вас ждать целый месяц Таниного возвращения и написал про свою прошлую субботу. Надеюсь, Вам понравится.

– Денис

Все-таки странные они, эти японцы. Вот, например, весной ездили мы на экскурсию – хорошая поездка, с экскурсоводом и переводчиком, на целый день, почти задаром, в большом автобусе, кроме нас там было человека три-четыре. Такое ощущение, что организаторы поездки позаботились обо всем, кроме рекламы. В конце попросили заполнить анкету, один из вопросов – «как вы узнали об этой поездке?». Узнали мы совершенно случайно, забредя на сайт этого небольшого городка. Причем, там было написано, что если желающих будет больше, чем мест, то тогда будет лотерея. (и я даже в это поверил и очень обрадовался, когда получил подтверждение, что нас взяли. Думал – выиграли в лотерею!)

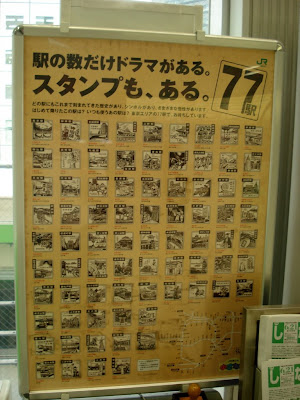

А недавно на каждой станции кольцевой линии городской электрички появились вот такие стенды.

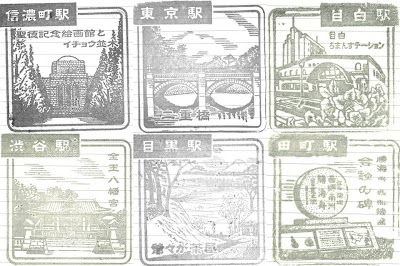

Вообще, любят они печати, что в общем-то неудивительно, учитывая то, что у каждого совершеннолетнего японца есть даже не одна, а как правило несколько печатей. И у каждой организации – тоже печать. (вот еще одно сходство с Россией после Америки где печати не так распространены – на большинстве документов достаточно подписи).

Так что в Японии собирателю печатей – сплошное раздолье – пришел в императорский дворец на экскурсию – можешь поставить себе большую императорскую печать

Зашел в дворцовый парк – там другая печать.

Вот еще парочка печатей из других парков. Обратите внимание – на многих таких печатях есть дата – это день когда вы посетили это место. (а что год двадцатый, так это ничего – не будут же они писать 2008 год – не по-японски это)

|

|

Но это я отвлекся… Так вот, пособирали мы с Антоном печати на станциях, где мы обычно бываем, но что-то маловато их получается… А тут еще Таня с Антоном уехали, и остался я один прямо на выходные. Погода в субботу была хорошая, купил я себе проездной на один день и поехал собирать недостающие печати… А то что это такое – уже год как в Токио, а на некоторых станциях кольцевой ветки я так и не побывал.

Утомительное это оказалось дело – на каждой остановке выйти со станции, найти этот стенд, поставить печать, посмотреть по сторонам и ехать дальше.

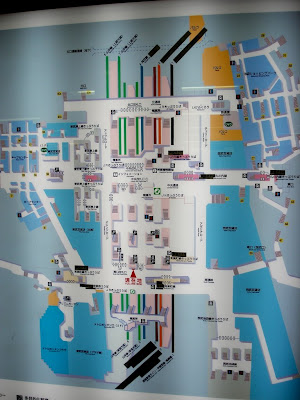

Хорошо, если у станции один выход, а если их много – просто беда! Правда, где-то к шестой станции проснулась интуиция и стала подсказывать куда надо выходить…

| На восьмой станции я заметил пожилого японца, который тоже собирал печати. Я не стал с ним разговаривать, а просто сфотографировал издали и поехал дальше. |  |

На девятнадцатой станции я понял, что, оказывается, на этом-же стенде написано, где именно находится печать на каждой станции и стало обидно за бесцельно прожитые на стании Икебукуро полчаса. Вообще, Япония меня приучила (приучает?) читать инструкции – они тут есть на все случаи жизни, и, если их читать подробно, то можно узнать много полезного и интересного.

На двадцать четвертой станции круг замкнулся (точнее, дальше ехать не стоило, потому что начинались уже охваченные мной и Антоном станции). Правда, выяснилось, что печати есть не только на станция кольцевой линии, но и на радиальных линиях тоже. К счастью, не на станциях метро, а только на станциях железной дороги. Я понял, что все печати собрать за один день у меня не получится, но поскольку в кармане был проездной, а на улице еще светло, то я решил проехать по одной радиальной линии – собрать еще штук семь печатей.

Собрав запланированные печати, я доехал до кольцевой линии, сел в поезд, с огромным удовольствием проехал четыре остановки, не выходя из поезда, вышел на своей станции и пошел домой.