Погода у нас в Токио совсем испортилась – наступил сезон дождей, и всю последнюю неделю на каждый солнечный день приходилось примерно по два дождливых. Причем, я уже давно заметила, что японский дождь какой-то особенный – мелкий-мелкий, как будто идущий сквозь сито, но очень сильный и частый. В связи с дождем в очередной раз умилил японский сервис. В магазинах, где купленные товары укладывают в бумажные пакеты, как в Gap, например, – во время дождя на бумажные пакеты сверху одевают прозрачные полиэтиленовые пакеты, типа таких, как в химчистках, с дырочкой сверху для ручек. Чтобы, собственно говоря, бумажные пакеты не намокли под дождем. Приятно все-таки, когда о тебе так заботятся.

В воскресенье в череде дождливых дней мы все-таки смогли ухватить солнышко и съездили в парк, в который до этого очень давно уже собирались съездить. Этот парк – настоящий музей под открытым небом, в качестве экспонатов которого выступают японские фермерские дома 17-19 веков постройки, привезенные из разных концов Японии. Называются такие дома «минка» («народные дома» в дословном переводе) – дома, в которых проживали фермеры, крестьяне и мелкие торговцы, в отличие от замков, являющихся резиденциями самураев, шогунов и прочей знати.

Дома все очень разные, и можно даже не быть большим специалистом в области архитектуры, чтобы примерно определить, из какого региона привезен дом. Достаточно посмотреть на его крышу. В местах, где зимой не слишком холодно, и снега не очень много выпадает, а летом жарко, крыши довольно плоские и покрыты плитками, похожими на черепицу. Или как вот в этом доме – крыша выполнена из деревянных балок, придерживаемых сверху огромными камнями.

В более холодных местах крыши делаются покатые, треугольные, чтобы во время обильных снегопадов снег не задерживался на крыше, а спадал вниз. Изготавливаются они из соломы или прутьев. Но если вы сразу представили домики, как в «Трех поросенках», которые волк с легкостью сдул и сжег, то сильно ошибаетесь. В домах, привезенных из префектуры Тояма, где зимы продолжительные и суровые, слой соломы на крышах домов настолько толстый, что по прочности, наверное, даст фору и поросячьему кирпичному дому. По крайней мере, выглядят эти мохнатые строения очень надежно и необычайно симпатично.

В парке двери всех домов гостеприимно распахнуты, можно зайти и поинтересоваться, как же жили японские крестьяне 300-400 лет назад. Условия жизни, конечно, различались и в зависимости от времени постройки дома, и от социального положения его хозяина – дом помощника деревенского старосты выглядит намного более богатым и приспособленным для более комфортного житья, чем дом простого крестьянина.

Но, в основном, надо сказать, условия были довольно спартанские. В домах 17 века пол, вообще, земляной, только в жилой части на него были набросаны бамбуковые татами. Зачастую под одной крышей располагались и жилые, и хозяйственные помещения – кухни, комнаты для хранения инструментов, склады, и даже стойла для домашнего скота.

В домах более поздней постройки в жилой части дома пол стал делаться более высоким, чем в остальной части дома. Его уже выстилали деревом. А в более теплых районах на земляной пол настилали бамбук – для лучшей вентиляции.

Внутренние пространства все довольно открытые, перегородки сделаны из рисовой бумаги, и они подвижные – можно отделить часть комнаты, например, для спанья, или, наоборот, открыть ее, раздвинув перегородки, если нужно больше места.

В центре главной жилой комнаты, аналога современной Living room, особое место отводилось для очага, необходимого и для обогрева жилища, и для приготовления еды. Специальное углубление выкапывалось в полу и огораживалось. Здесь разводили огонь, вешали огромные котелки, в которых кипятили воду или варили нехитрые кушанья.

Надо сказать, что как-то плохо было у них продумано с вентиляцией. Малюсенькие отверстия в центре крыши явно не справляются со своими обязанностями. Когда мы зашли в дом, где был разведен огонь, захотелось тут же из него выбежать – так трудно было дышать от густого дыма. И это летом, когда все двери и окна в доме были нараспашку. А как же бедные японцы существовали зимой?

Еще одна проблема этих домов – сырость. Внутри домов довольно темно, отверстия для окон маленькие. Это, конечно, решает одну проблему – летом в таком доме довольно прохладно, но при этом – очень влажно. Надо сказать, проблема сырости присутствует и по сей день и в современных японских домах. С наступление весны мы это особенно остро почувствовали и в нашей квартире – в шкафах настолько сыро, что даже на одежде кое-где плесень появляется. Японцы для борьбы с сыростью придумали такие специальные коробочки, в которых сверху проложен какой-то влаго-поглощающий материал. Ставишь такую коробочку в шкаф, через какое-то время на дне ее начинает собираться вода. У нас вода собирается с такой скоростью, что мы только и успеваем эти коробочки менять.

Но возвращаясь к старинным домам, тогда еще, явно, никаких коробочек придумано не было, а потому в каждом доме запах сырости сразу шибает в нос. И даже вот такие ужасные насекомые встречаются – любители темных и влажных пространств.

Еще одна интересная особенность домов – потолки. Как правило, потолочные перекрытия все на виду, сложные переплетения балок создают такой дополнительный элемент внутреннего убранства. В некоторых регионах в качестве потолочных балок использовали деревья, растущие на склонах гор, а потому приобретавшие странные изогнутые формы. В результате получались такие вот причудливые потолки.

В парке-музее постоянно проводятся разнообразные мероприятия, знакомящие с бытом людей того времени. Есть даже свой театр кабуки, где посетители могут смотреть представления, сидя на импровизированных лавочках, устроенных на лужайке перед сценой. Около некоторых домов проходят “сеансы” народного творчества – потомки японских крестьян демонстрируют искусство плетения из соломы и бамбука.

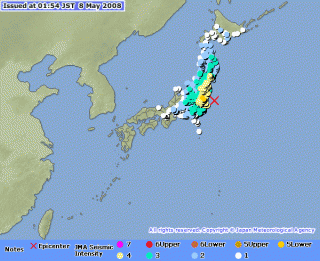

В общем, мы очень приятно и познавательно провели воскресенье, вовремя насладились хорошей погодой. А на следующий день снова зарядил этот мелкий и частый японский дождь – опять какой-то тайфун идет неподалеку от берегов Японии, если не ошибаюсь, уже четвертый в этом году. И это только начало сезона…

Как же хочется увидеть солнце!