В минувшее воскресенье 14 марта в Японии было почти восьмое марта. В том смысле, что мужчины дарили подарки женщинам. Дарили они их, конечно, не просто так, а по необходимости. Дело в том, что как-то так получилось, что в День Святого Валентина, 14 февраля, в Японии только женщины выражают свои чувства мужчинам, преподнося им в подарок коробки шоколадных конфет. Причем, конфетами оказываются одарены не только те, в кого эти женщины влюблены, но и просто все знакомые мужчины. Да-да, нередки случаи, когда бедной женщине приходится покупать по 30-40 коробок конфет, чтобы раздать, например, своим коллегам по работе. По статистике, около 25% годовой продажи шоколада приходится на 14 февраля. Шоколадные подарки для знакомых мужчин называются «giri-choco» (что-то типа шоколада по обязанности). И только тот, единственный мужчина, кому женщина отдала свое сердце, получает «honmei-choco» – шоколад любви. Последний будет более тщательно выбираться, подарок будет более дорогим, а иногда и приготовленным своими руками. Так вот, в 1978 году этакому однобокому и несправедливому по отношению к женщинам выражению чувств пришел конец, появился «Белый день» 14 марта, когда мужчины должны давать свой «ответ Чемберлену» и дарить подарки женщинам. Причем, чтобы, видимо, компенсировать за все зря потраченные годы, мужчины должны отдариваться по принципу «san-bai gaeshi» (вернуть в троекратном размере), даря подарки по стоимости в три раза превосходящие те, которые они получили 14 февраля. На самом деле, все это, конечно, не что иное, как гениальный маркетинговый ход японской национальной ассоциации индустрии сладостей, которая и придумала этот «Белый день» – как говорят, по цвету сахара, являющегося основным ингредиентом продукции данной индустрии. Тогда же стал активно продвигаться белый шоколад – один из самых популярный подарков в «Белый день». Читать дальше…

Tag: авторство Дениса

Семьдесят седьмая печать

Решил что нехорошо заставлять Вас ждать целый месяц Таниного возвращения и написал про свою прошлую субботу. Надеюсь, Вам понравится.

– Денис

Все-таки странные они, эти японцы. Вот, например, весной ездили мы на экскурсию – хорошая поездка, с экскурсоводом и переводчиком, на целый день, почти задаром, в большом автобусе, кроме нас там было человека три-четыре. Такое ощущение, что организаторы поездки позаботились обо всем, кроме рекламы. В конце попросили заполнить анкету, один из вопросов – «как вы узнали об этой поездке?». Узнали мы совершенно случайно, забредя на сайт этого небольшого городка. Причем, там было написано, что если желающих будет больше, чем мест, то тогда будет лотерея. (и я даже в это поверил и очень обрадовался, когда получил подтверждение, что нас взяли. Думал – выиграли в лотерею!)

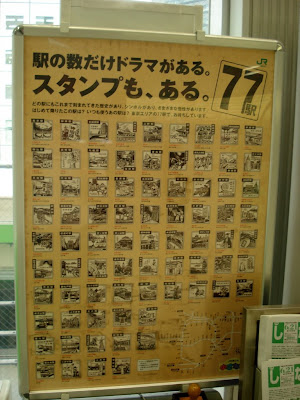

А недавно на каждой станции кольцевой линии городской электрички появились вот такие стенды.

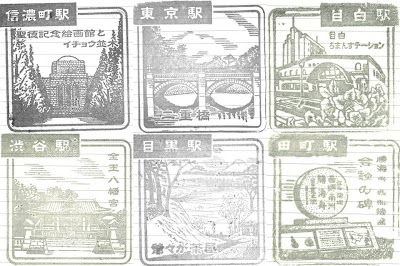

Вообще, любят они печати, что в общем-то неудивительно, учитывая то, что у каждого совершеннолетнего японца есть даже не одна, а как правило несколько печатей. И у каждой организации – тоже печать. (вот еще одно сходство с Россией после Америки где печати не так распространены – на большинстве документов достаточно подписи).

Так что в Японии собирателю печатей – сплошное раздолье – пришел в императорский дворец на экскурсию – можешь поставить себе большую императорскую печать

Зашел в дворцовый парк – там другая печать.

Вот еще парочка печатей из других парков. Обратите внимание – на многих таких печатях есть дата – это день когда вы посетили это место. (а что год двадцатый, так это ничего – не будут же они писать 2008 год – не по-японски это)

|

|

Но это я отвлекся… Так вот, пособирали мы с Антоном печати на станциях, где мы обычно бываем, но что-то маловато их получается… А тут еще Таня с Антоном уехали, и остался я один прямо на выходные. Погода в субботу была хорошая, купил я себе проездной на один день и поехал собирать недостающие печати… А то что это такое – уже год как в Токио, а на некоторых станциях кольцевой ветки я так и не побывал.

Утомительное это оказалось дело – на каждой остановке выйти со станции, найти этот стенд, поставить печать, посмотреть по сторонам и ехать дальше.

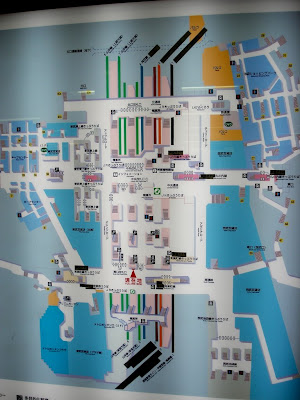

Хорошо, если у станции один выход, а если их много – просто беда! Правда, где-то к шестой станции проснулась интуиция и стала подсказывать куда надо выходить…

| На восьмой станции я заметил пожилого японца, который тоже собирал печати. Я не стал с ним разговаривать, а просто сфотографировал издали и поехал дальше. |  |

На девятнадцатой станции я понял, что, оказывается, на этом-же стенде написано, где именно находится печать на каждой станции и стало обидно за бесцельно прожитые на стании Икебукуро полчаса. Вообще, Япония меня приучила (приучает?) читать инструкции – они тут есть на все случаи жизни, и, если их читать подробно, то можно узнать много полезного и интересного.

На двадцать четвертой станции круг замкнулся (точнее, дальше ехать не стоило, потому что начинались уже охваченные мной и Антоном станции). Правда, выяснилось, что печати есть не только на станция кольцевой линии, но и на радиальных линиях тоже. К счастью, не на станциях метро, а только на станциях железной дороги. Я понял, что все печати собрать за один день у меня не получится, но поскольку в кармане был проездной, а на улице еще светло, то я решил проехать по одной радиальной линии – собрать еще штук семь печатей.

Собрав запланированные печати, я доехал до кольцевой линии, сел в поезд, с огромным удовольствием проехал четыре остановки, не выходя из поезда, вышел на своей станции и пошел домой.

О погоде и природе

Январь в Японии – месяц ветреный, и в прямом, и в переносном смыслах. В прямом – потому что довольно часто в последнее время стал дуть холодный, пронизывающий ветер. А в переносном – потому что погода в янаваре такая изменчивая, как ветреная девушка. В прошлое воскресенье мы гуляли по очередному японскому парку, наслаждались теплом и солнышком, а в среду резко похолодало, и в Токио выпал первый за два года снег. Выпал – это, конечно, громко сказано. Так где-то в течение часа сыпалось что-то белое с неба и тут же таяло. А потом этот так называемый снег превратился в дождь, который шел всю оставшуюся часть дня.

Больше всего меня насмешила школа Антона, которая тут же известила родителей о том, что на следующий день, если опять пойдет снег, школа может быть закрыта. Да уж – если такой «снегопад» их испугал, то чикагский и уж тем более московский снег они, наверное, объявили бы национальной катастрофой.

Людям тяжело приспосабливаться к таким постоянным переменам погоды, а вот японские растения, похоже, чувствуют себя великолепно – цветы распускаются, сливы зацветают, а на цитрусовых деревьях урожай дозревает.

Вот висят грейпфруты, и никто их почему-то не собирает. Эх, такой урожай пропадает.

На розовой сливе распускаются цветочки

А белая слива уже вовсю цветет

Я не знаю, как называется этот куст, но по запаху цветы очень похожи на жасмин

Январь в Токио – сезон нарциссов

Вот тоже очень красивые цветы, чем-то похожие на розы, спрятавшиеся от холода под соломенные колпачки (название, к сожалению, нам также неизвестно)

А это уже то ли цветы, то ли грибы – созданные руками японских садоводов

Дома у нас тоже расцвел цветок, вот такой

Называется он кусудама. Долгими зимними вечерами Денис “выращивал” это чудо из разноцветной бумаги.

Сначала он изготовил вот такие отдельные лепестки – 40 больших и 8 маленьких.

Потом лепестки были разложены на четыре кучки, и связаны между собой ниткой, которая продевалась через основание каждого конуса.

А дальше – легким движением руки лепестки, собранные вместе, превращаются в такой великолепный бумажный цветок.

Коротко о разном

Денис решил помочь с написанием статей в мой журнал. Не потому, что у меня вдохновение пропало, а просто потому, что у него оно появилось (откуда бы?). Он у нас предпочитает жанр короткого рассказа. Вот, читайте его очередной опус.

За время нашего пребывания в Японии накопилось уже довольно много всяких мелочей, каждая из которых не заслуживает целой статьи, но вот одну на всех вполне можно написать.

– про лифты

Оказывается, многие современные лифты позволяют отменить остановку на этаже (если кнопку нажали по-ошибке). Надо просто нажать три раза подряд на уже нажатую кнопку и она погаснет.

Правда мы в Ясенево тоже умели так – кнопочки в лифте нажимались и оставались в нажатом положении, так что если ее поддеть ногтем, то можно ее можно было вытащить 🙂

Самые разработанные кнопки – это закрывание и открывание дверей. Местные люди никогда не ждут, пока двери лифта закроются автоматически. Поэтому, как правило, в лифте кто-нибудь из пассажиров встает у пульта и вручную управляет дверями – держит их открытыми, если видит, что входит много народу, и наоборот – закрывает их, если видит, что все уже вышли/вошли. Или просто первый из выходящих нажимает открывание дверей перед выходом, а последний из входящих – нажимает закрывание дверей сразу как вошел. То есть лифт не простаивает ни минуты лишней.

– про время

Вообще, первое время у меня было такое ощущение, что все здесь чуть-чуть быстрее, чем в Чикаго – та же скорость закрывания дверей лифтов, или, например, телефон, который при наборе номера ждет очередную цифру очень недолго, поэтому в первые дни я редко какой номер мог набрать с первой попытки (опять же наизусть я их не знал, так что приходилось сверяться со своими записями). Время, отведенное на оставление сообщения автоответчику, тоже сильно ограничено. Мы со своей привычкой наговаривать на автоответчик пространные сообщения никогда до конца не успеваем сказать все, что хотели.

Та же самая история с банкоматом – они тут позволяют не только снимать деньги, но и переводить деньги со своего счета на другой. Для перевода надо пройти пять или шесть экранов (и все кроме первого по-японски). Когда я первый раз попытался сделать перевод, то где-то на третьем экране банкомат начал меня торопить, а к четвертому сказал, что я все делаю слишком медленно, и поэтому он отказывается продолжать транзакцию.

По сотовому телефонные разговоры меряются не минутами, а тридцатью секундами. Это даже удобно, по крайней мере платишь меньше. А вот прокат машин измеряется инкрементами по шесть часов. Наверное, есть какие-то более длинные планы – я пока подробно не узнавал.

– про женские вагоны

В метро в часы пик на некоторых линиях есть специальные вагоны для женщин.

Вы не подумайте – это не дискриминация, а скорее наоборот – я слышал, что некоторым женщинам не нравится когда к ним в часы пик прижимаются мужики, а в женском вагоне они от этого защищены.

Кстати – я на вторую неделю моего прибывания в Токио прокатился в таком вагоне пару остановок… был понедельник – утро, я сонный шел на работу и вскочил в первый попавшийся вагон подъехавшего поезда. Двери закрылись, и мы поехали. Я смотрю по сторонам и понимаю, что что-то не так – ни одного мужика кругом… Народу в вагоне не так что бы очень много, но всех пассажиров разглядеть нельзя. Ну думаю, ладно – может день сегодня такой – мужской праздник, так что работают одни женщины. Никто из пассажиров мне ни слова не сказал… Хорошо, на следующей станции какой-то проходивший по перрону иностранец сказал мне, что я еду не в том вагоне. Вышел, зашел в соседний и поехал дальше.

– про работу я писать не могу, поскольку не работаю в традиционной японской компании, где все совсем по-другому. У нас в офисе Японией и не пахнет (ну разве что во время обеда) – все очень обезличенное.

Если вот только про рабочий туалет написать…

– про туалет

Это было одно из моих самых сильных впечатлений в первые дни после приезда. Наш отдел тогда сидел в не очень большом офисном здании – занимал там пол-этажа среди других фирм и фирмочек. Так вот, зашел я в туалет, стою – делаю свое дело, и вдруг заходит тетка уборщица и начинает что-то там протирать. Я слегка обалдел – думаю, ну может не заметил знака, что идет уборка, или она его только что поставила… Хорошо, что рядом со мной стоял какой-то японец. Он как ни в чем не бывало доделал свое дело, застегнул штаны и пошел мыть руки. Я последовал его примеру. Потом такое было несколько раз, я даже почти привык – просто все занимаются своим делом – ты своим, а уборщица – своим. Хотя, конечно, когда она начинает протирать соседний писсуар, то все-таки как-то немного некомфортно.

– про обязательный медосмотр

Это мне напоминает Союз – школьные/университетские годы с обязательной диспансеризацией. (вообще иногда мне кажется что Токио похож на Москву, но это – тема для отдельного поста). По местным законам каждый работодатель должен платить за ежегодные медосмотры своих сотрудников. Причем, есть несколько типов медосмотров в зависимости от возраста. Приходишь в поликлинику, переодеваешься в такой специальный халатик и начинаешь вместе с толпой японцев ходить по врачам. Флюорографию делают, анализы всякие, ЭКГ, и т.п. А потом на работу приходит бумажка с заключением врача. Может у них и продолжительность жизни большая из-за такой вот превентивной медицины?

И я еще от себя немного добавлю про превентивную медицину. Нам наша страховка недавно прислала письмо, в котором предлагала из большого списка лекарственных препаратов выбрать те, которые нам нужны. Каждый препарат оценивался определенным количеством очков, и мы должны были себе набрать лекарств на триста очков. Лекарства были самые разнообразные (из тех, которые продаются в аптеках без рецептов) – от головной боли, от насморка, и т.п. Мы себе набрали всяких разных, нам их даже уже прислали – увесистую такую коробочку. Проблема только в том, что мы (по глупости) удалили письмо, которое страховка нам прислала, где все эти лекарства описывались по английски. И теперь вот сидим с большой коробкой японских лекарств (с надписями по-японски), и совершенно не представляем, какое лекарство от чего, и что с ними делать. Придется искать переводчика.

И еще про медосмотр. Денис в январе будет как раз проходить такой ежегодный медосмотр, инициированный его компанией. Ему уже прислали огромный пакет с инструкциями, как надо готовиться к медосмотру. На меня особенное впечатление произвела инструкция по подготовке к анализу кала – очень много написано, да еще и с картинками (например, совершенно шедевральный график, в какие дни можно производить сбор). Для полноценного анализа необходимо собрать образцы за два каких-нибудь дня. При этом в инструкции отдельным пунктом написано, что если не удастся собрать анализ за два дня, а только за один, то не нужно разделять этот единственный образец на две части! А другим отдельным пунктом убедительно просят не посылать собранные образцы по почте, особенно в летнее время. Мы теперь как мимо почты ходим, почему-то все время эту инструкцию вспоминаем, и хохочем как сумасшедшие.

Не нужен нам берег турецкий

Помните, какая карта мира была в школе в кабинете географии – СССР в центре и гордо покрашен в красный цвет. Смотреть на нее было одно удовольствие!

А потом мы приехали в штаты и с удивлением увидели другию карту – примерно вот такую. Там в ценре была Америка, а остальное – по краям.

Поэтому когда мы приехали в Японию и увидели местную карту мира с Японией в центре, мы уже даже и не удивились. Хорошо, что земля круглая – верти куда хочешь! А вот была бы она плоская – как было бы обидно тем, кто живет с краю.

Но мы решили карту мира не покупать, купили карту Японии. Принесли домой, разглядели и стало обидно – мало того, что эти японцы два наших острова покрасили в свой цвет – те самые Кунашир и Итуруп – так они еще и пол Сахалина обозначили ничейной территорией!

Кстати, тут недавно смотрел передачу про китайцев, как они наш Дальний Восток потихонечку оттяпывают – так там показывали современные китайских карты, где уже и Хабаровск нарисован как часть Китая!

Вот такая вот история с географией.

О своем, о мужском…

Вот, я тоже решил внести свою лепту, а то Таня все пишет и пишет, а я – нет. А ведь пора уже написать о том что интересно нам, мужчинам – например, о машинах.

Да, машин в Токио много. Поначалу сбивали с толку названия моделей Тойот и Хонд, о которых я до этого и понятия не имел – например Majesta, Crown, President…

А еще как оказалось, они (японцы) не придают большого значения эмблеме на радиаторе – она больше как украшение, нежели эмблема производителя. Особенно этим отличается Тойота (наверное, потому что иначе было бы очень однообразно – на каждой третьей машине видеть одну и ту же эмблему, а так – смотрите, какое разнообразие.

(Правда, на дисках и багажнике все-таки есть привычная эмблема Тойоты, а то было бы совсем непонятно). У нас с Антоном по этому поводу даже шутка появилась:

Антон: «Вон, смотри – а что это за непонятная машина поехала?»

Я: «Да, это же Тойота!»

И в большинстве случаев, действительно, оказывается Тойота.

Очень много машин с GPS – что не удивительно – иначе ехать будешь очень долго. Даже большинство таксистов везут тебя по GPS… (а может это потому, чтобы пассажиры не придирались, что не той дорогой везешь, а так – все претензии к производителю GPS).

Часто попадаются машины с парными рогатыми антеннами на багажнике или по бокам от заднего стекла. Как мне сказал мой коллега, правильный японец, – это телевизионные антенны. Действительно, очень часто GPS еще и телевизор, и иногда видно, что люди в машине, стоящей у тротуара, его смотрят.

(Лирическое отступление: со мной в команде работают два японца. Один – настоящий (вырос, учился и живет в Токио), а другой – нет (уехал в раннем детстве с родителями в Канаду, там вырос, закончил университет, а потом решил вернуться на историческую родину – нашел работу и переехал в Токио).

Вот еще вопрос: а зачем у многих машим в левом углу переднего бампера торчит такой вот штырек?

Я сначала думал, что это для флага (а что – посольств в Токио много, или, может, директора компаний ездят на машинах с фирменным флагом). Правда, потом, когда увидел такой же штырек на местном аналоге Запорожца, эта версия развалилась, а другой я так и не придумал. Потом спросил у правильного японца. Оказалось, все очень просто – это для того, чтобы лучше знать, где кончается твоя машина, и не задеть чего-нибудь типа стенок на узкой улице. Здорово, да?!

Парковки – это вообще отдельная песня. Их тут очень много, самых разных типов, и все они как-нибудь по-хитрому экономят место.

Например, у нас рядом с домом вот такой гостевой паркинг.

|

|

С виду – ничего особенного – обычный паркинг только столбики какие-то торчат. Потом оказалось что кнопки на столбиках поднимают/опускают платформы, которых там на каждом парковочном месте целых три штуки – одна под другой. Обычно верхняя – вровень с землей, а остальные две – под ней. Так что на месте одной машины могут поместиться целых три.

Еще у нас в доме есть такой вот подземный гараж – этаж один, а машин помещается в два раза больше. Коллега мне сказал, что обычно верхний ярус стоит дешевле – так как дольше машину доставать.

Очень популярны вот такие поворотные круги. Выезжаешь на него из парковки задним ходом, он тебя разворачивает к дому задом, к дороге передом, и ты спокойненько выезжаешь не улицу.

А как работает вот этот тип парковок я до сих пор не знаю…

|

|

Как оказалось, (по крайней мере в Токио) о парковке надо заботиться еще до того, как покупаешь машину. Т.е. после того как определился с тем, какую машину покупаешь, надо идти в полицию и брать справку о том, что у тебя есть место, где ты будешь парковать эту машину. Приходишь в полицию, заполняешь форму, указывая, что хочешь купить и где собираешься парковать. Причем, так сразу тебе эту справку не дадут – полицейский должен лично придти и убедиться, что указанное тобой парковочное место действительно существует, никем не занято, и что та машина, которую ты собираешься купить, поместится (!) на указанном тобой месте.

И народ находит места. Причем, иногда непонятно, как они оттуда выезжают.

|

|

|

Единственное исключение – маленькие машинки со специальными желтыми номерами. Вот такие. На них и налог меньше, и справка о парковке не нужна.

Вот еще маленький грузовичок. Писать про него особо нечего разве что Тане он очень понравился.

Практически не попадаются Acura и Infinity. Те немногие, что встречаются – это ре-экспорт. Если японец хочет потратить деньги на дорогую машину, то он лучше купит немецкую или итальянскую, а не родную Хонду или Ниссан, но с другой «этикеткой». Lexus – исключение из правил – просто у Тойоты денег больше, и она может позволить себе по-экспериментировать… Правда, надо сказать, что попадаются Лексусы нечасто… реже, чем Порше или Мерседесы.

А вообще, в городе очень много дорогих машин. В Чикаго мне в таком количестве Феррари, Брабусы, Бентли, Мазератти, Ламборджини и другие именитые «европейцы» не попадались. А тут – пожалуйста.

Да, кроме машин еще в городе жуткое количество мотоциклов и разных размеров мотороллеров – что неудивительно, учитывая цены на бензин, парковки и т.д. Местные права имеют много разных категорий – например для машин с автоматической и ручной коробкой – разные категории. Вот, например, жена моего коллеги – неправильного японца – не имеет права садиться с его Хонду S 2000 с ручной коробкой – права не те 🙂 .

Камакура

Так как мы с Антоном уезжали в Россию, я просила Дениса написать про нашу последнюю поездку в город Камакуру. Денис написал, даже перевыполнил план, написав две заметки, а я должна была их одобрить и опубликовать. Но прочитать мне его заметки удалось только совсем недавно, Денис уже даже начал жаловаться, что я как тот издатель, что зажимает “молодых авторов”. Не зажимаю, вот, пожалуйста, читайте творения Дениса про Камакуру и фейерверк.

Таня просила написать про Камакуру – мы туда ездили в последние выходные перед их с Антоном отъездом (в понедельник, который был выходным).

В те выходные погода нарушила все наши планы, но в воскресенье вечером, когда стало понятно, что тайфун обошел нас стороной, мы решили ехать, а то что такое – уже три недели ребенок в Японии, а ничего, кроме Токио не видел. Опять же бабушки начнут спрашивать, где был, что видел, а что он им скажет…

Таня, как всегда, проделала большую подготовительную работу, так что было примерно понятно, куда ехать и что смотреть. Утром встали и где-то в 10:30 пошли на поезд. Доехали до Шинагавы, там купили билет на электричку, потом я бодро спросил у контролера, с какого перрона отправляется наш поезд, он мне так же бодро ответил, через несколько минут я вычислил, что же он мне сказал – мы как раз чуть не прошли нужную платформу. Билеты у нас были без мест (что упрощало дело, так как если они с местами, то нужно внимательно читать всякие напольные таблички, чтобы понять, где остановится нужный тебе вагон). Поезд подошел довольно быстро и через минут сорок мы был в Камакуре.

|

План у нас был довольно стандартный – посмотреть несколько храмов, потом – поездка на местной одно-колейке до большого Будды, прогулка к океану, и домой.

Давным-давно, когда японцы решили внедрять у себя буддизм и стали звать Учителей из Китая, они приехали и обосновались в Камакуре, и построили множество храмов. Вообще, для тех, кто ищет просветленья, там есть специальный маршрут по почти всем окрестным храмам, но мы к этому пока не готовы, так что наш план был более поверхностным.

Камакура мне понравилась – меньше часа езды, а попадаешь совсем в другой мир – тихо, спокойно, много зелени. Храмы тоже понравились – мы посмотрели два из пяти крупнейших местных буддистских храмов – Энгаку-джи и Кенчо-джи. Основаны они в тринадцатом веке. Один в память погибших японцев и монголов, которые пали во время попытки завоевания Японии Монголией, а другой – одним из тех самых китайских монахов, которые приехали проповедовать дзен. Там в Кенчо-джи есть дерево – ровесник храма.

|

|

Это мы в первом храме – пьем чай.

Еще там очень красивый сад, но чтобы его посмотреть, надо снимать обувь и проходить во внутрь, вокруг медитационного зала и там за залом – сад. Мы как-то сначала идти не хотели (обувь снимать опять же), а потом пошли и очень здорово там посидели – полюбовались на сад.

|

|

Потом пошли дальше – хотели зайти в синтоистский храм, но потом вычитали, что в сентябре там будет большой праздник с конными лучниками, так что решили в этот раз не ходить и приехать в сентябре.

Добрались до другой станции и поехали в Хасе – там гигантская статуя Будды. Антон вначале был настроен довольно скептично, но потом, как увидел статую – впечатлился и признался что думал, что она гораздо меньше.

Статую мы увидели издалека, и Он нас тоже заметил, но вида не подал.

|

Большой Будда – правда?

|

И окошки в спине – для вентиляции

|

Потом сходили к океану – вода там (как нас и предупреждали) довольно грязная, но мы ведь не купаться туда шли, а просто так – посидеть, поглазеть.

Периодически я агитировал семью идти назад до станции пешком (всего каких-то четыре километра) – там еще один храм, где надо мыть деньги (чтобы их становилось больше) и еще деревня ниндзя, но и Таня и Антон единогласно отказались, так что придется ехать еще раз.

Домой вернулись часов в пять, услышали про землетрясение в Ниигате (в самом Токио было около двух баллов как раз тогда, когда мы шли на метро утром, а мы ничего не заметили) и стали всем звонить, что у нас все нормально (даже хорошо).

Фейерверк

Сегодня ходил смотреть фейерерк. Получилось все довольно стихийно. В пятницу вечером за пивом один из коллег (неправильный японец) обмолвился, что в субботу будет большой фейерверк. Сегодня я пол-дня занимался всякими хозяйственными мелочами и как-то даже и не думал идти. Ближе к вечеру все-таки решился. Даже камеру зарядил (Таня взяла фотоаппарат с собой в Россию, так что мне осталась камера). Вышел примерно в половину седьмого (начинается все где-то в 7:30, пришел на станцию (ехать надо было по прямой, но довольно долго – минут 20).

Пришел поезд, и я понял что день сегодня особенный: обычно по выходным в метро довольно просторно, но в этот раз народу было много – почти как в будни в час пик. В вагон я все-таки залез и оказался в очень нарядной давке – много девушек в кимоно, даже некоторые молодые люди одели юката. На каждой остановке вагон набивался все более и более плотно. Наконец, приехали.

Эта нарядная толпа вынесла меня на улицу (в еще большую толпу). Тут я быстро вспомнил, как коллега мне говорил, что опытные люди приходят занимать места в обед. И точно – все удобные места были заняты, улицы перегорожены, и куда-либо идти было довольно сложно. Я прибился к какому-то иностранцу (наверное, сработал рефлекс). Товарищ оказался из Голландии – в Токио приехал на неделю. Мы с ним поговорили про мой бывший Abn Amro, про то, как здорово путешествовать, и тут начался салют.

Место, где я стоял, оказалось очень неудачным – сильно мешал высокий дом. Я перебазировался в более удачное место рядом с какими-то симпатичными японками в кимоно и с веерами. Обмахивались они ими энергично, так что и мне перепадало, что было совсем не лишним.

Было очень красиво, я даже про камеру забыл – просто стоял и смотрел. Салют сиял в небе, тонким дымом лез в ноздри и мелкими крупицами падал на плечи. Через какое-то время я даже ощутил его во рту – салют был слегка горьковатый и хрупкий. Народ смотрел, охал и время от времени от избытка чувств хлопал в ладоши, а с ними и я. Правда, было очень красиво – салюта было много, разных цветов и размеров. Особенно мне понравились большие стаи мотыльков – белые-белые, они летали в разные стороны и постепенно гасли. Я такого до этого не видел! Снимать на камеру это было неправильно – надо было просто смотреть и любоваться теплым душноватым летним вечером, нарядной праздничной толпой, которая со всего города съехалась в Асакусу, чтобы смотреть салют. Мне стало жалко, что он кончился, хотелось запомнить салюта как можно больше и унести его с собой. И я пошел в метро.

Обратно я ехал в вагоне среди празднично одетых японок (японцы были менее празднично одеты), и на каждой стнции несколько нарядных парочек выходили, и их место занимали обычные люди (наверное, они этот салют в прошлом году смотрели, а в этом решили пропустить и пройтись по магазинам – мой поезд как раз ехал под Гинзой). Поезд трогался, и я смотрел, как праздничный народ идет по перрону и растворяется в толпе… Доехали и до моей станции, и я вышел, а поезд поехал – повез ценителей салюта по домам.

От избытка чувств я сказал нашему вахтеру, как мне понравился салют – по-моему, он понял меня правильно!

PS. На картинке два иероглифа – цветок и огонь – именно так и называется фейерверк по-японски.